先日、情報処理安全確保支援士のオンライン講習を受けました。

そのなかで、取り扱われていた「情報共有のトライアングル(ジレンマ)」が、

学校に有益な内容だったので、コラムでお伝えします。

このコラムを読むと、情報共有の限界と対策が理解できます。

内容が理解しやすいように、理論的背景を省略しています。

詳しく学びたい方は、最後に紹介している書籍を参照願います。

このコラムは約3分で読めます。

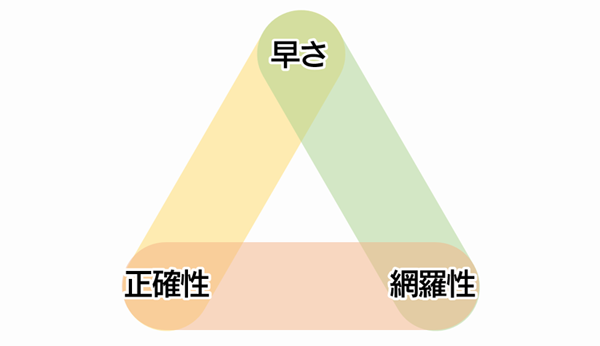

1 情報共有のトライアングル(ジレンマ)とは

情報共有の理想は、「早くて、正確で、抜け漏れがない」です。

しかし、それを実現するのは困難です。

なぜなら、情報共有には避けられないジレンマがあります。

急いで、情報共有しようとすれば、情報の量と質が不足し、

情報の量と質を十分に確保するためには、時間が掛かってしまう。

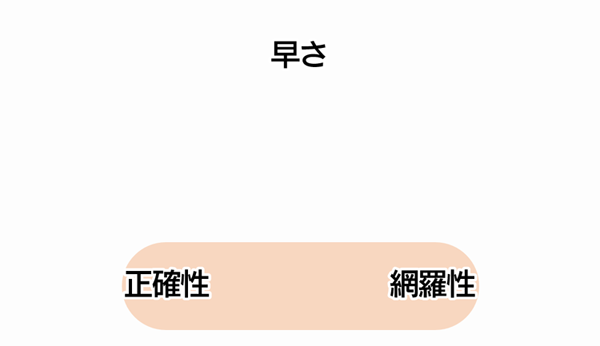

このジレンマは、次のトライアングルで整理されます。

「早さ」「正確性」「網羅性」は

いずれか2つしか満たせない

出典:ISOG-J「セキュリティ対応組織(SOC /CSIRT)強化に向けたサイバーセキュリティ情報共有の「5W1H」p.15

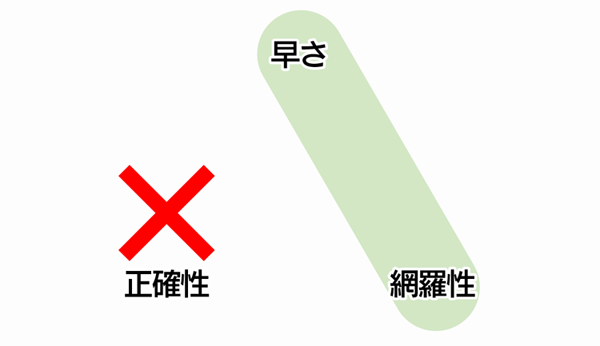

パターンは3種類です。

早くて正確な情報共有は、網羅したものにならない

例:

「Aさんが、家を出たのに登校していません」と管理職に報告した。

(まだ、学校の周辺を探していない)

早くて網羅している情報共有は、正確さに欠けている

例:

「校門の前や教室で、Aさんを見たという声があります」と管理職に報告した。

(あとから、Aさんは教室に入っていないことが分かった)

正確で網羅した情報共有は、早くない(時間が掛かる)

例:

Aさんは、校門の前まで来たが、体調が悪くなって帰宅した。

その後の個別面談で、Aさんは「本当は登校したくなかった」と話した。

(状況を適切に把握して共有するには、時間が掛かる)

2 学校の具体例(いじめ事案)

いじめ事案に関する情報共有は、

- 管理職への報連相(ホウレンソウ)

- 教職員の間の報連相

- 打合せ、会議、グループウェアによる情報共有

- 保護者への連絡

- 専門家・関係機関との連携

- 学校設置者への報告

など、多岐にわたります。

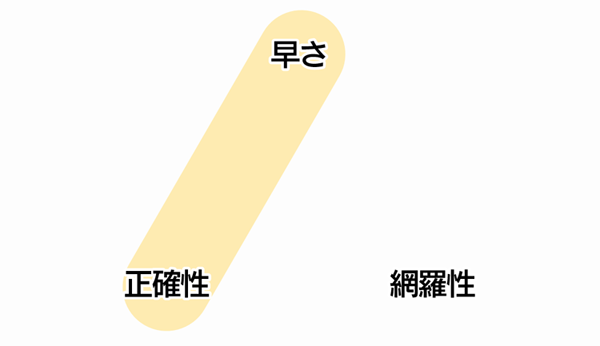

(1)初期対応(組織への報告)

学校の先生は、いじめを発見したら、組織(管理職)に報告します。

いじめ防止対策推進法(第23条1項)

この報告では、トライアングルの「早さ」「正確性」が優先されます。

「早さ」は、早期対応と、抱え込み防止の視点から重要で、

「正確性」は、組織的な対応方針の決定に重要です。

逆に、この報告では「網羅性」の優先順位は低くなり、報告を受ける側も、そのことを理解しておく必要があります。

つまり、「それは、まだ分かりません」が多いことが、前提となります。

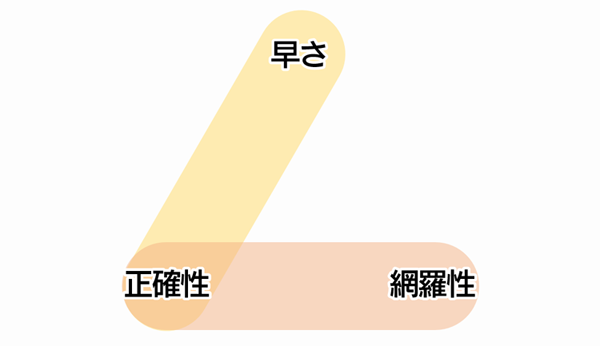

(2)保護者への連絡

学校は、関係する保護者に、いじめ事案について連絡(情報共有)します。

いじめ防止対策推進法(第23条5項)

この連絡では、

一報は「早さ」「正確性」が、

二報以降は、徐々に「網羅性」「正確性」が優先されます。

共通して、重要なのは「正確性」です。

「正確性」に欠ける情報共有とは、

事実と異なる情報や憶測、法令理解不足 などです。

「おそらく、相手の児童生徒に悪気はないと思います」

「本人は、『いじめ』と言っていないので、これは喧嘩です」

(3)対応策の検討(学校いじめ対策組織)

対策組織を中核として、組織的に対応策を検討し、実行します。

いじめ防止対策推進法(第22条)、文部科学省「いじめの防止等のための基本的な方針」

この情報共有では、トライアングルの「正確性」「網羅性」が優先されます。

「網羅性」の例としては、

- 被害の児童生徒、保護者の気持ち(要望など)

- 加害の児童生徒、保護者の気持ち(事情など)

- 双方の過去・現在の関係性

- 周りの児童生徒からの聴き取り内容

- 連携した専門家・関係機関からの情報 など

これらの情報により、事案の全体像が把握できなければ、対応策(支援・指導・助言)は作れません。

そのため、対策組織の会議では、「網羅性」の確認が活発になりがちです。

トライアングルの「早さ」の優先順位が低くなるのは、仕方がないことです。

3 トライアングルを意識した情報共有

(1)何かが犠牲になると理解する

情報共有において、

「早くて、正確で、抜け漏れがない」を目指すと、苦しくなりませんか?

まさに、ジレンマです。

そのようなときは、トライアングルを思い出して、

何かが犠牲になる、いずれか2つしか満たせない、と整理してみてはどうでしょうか。

例えば

「まだ分からないことが多いけど、報告/相談しよう」

「時間は掛かるけど、しっかりと全体像を把握しよう」

「時間が掛かりそうだから、そのことを説明しておこう」

ただし、ゼロイチで考えるのは危険です。

例えば、正確性(10点)、網羅性(10点)、早さ(0点)など、極端に考えると、

業務に支障が出てしまいます。

学校現場で、このトライアングルを資料にして、

「事案発生時は、個人で網羅性を求めず、早く・正確に報告しましょう」

「組織で対応すれば、時間を短縮して、網羅性が高められます」と説明すると、

先生方は、組織的な対応をイメージしやすいと思います。

(2)常に「正確性」が最重要と意識する

正確性(6点)、網羅性(8点)、早さ(8点)の情報共有を、イメージしてください。

一見、とてもバランスが良い情報共有に思えます。

急いで幅広く情報を集めたなぁ〜、いや〜、がんばった! という感じです。

しかし、「正確性」が6点・・・つまり、不確かな情報です。

この情報をもとに、対応策が作れるでしょうか?

怖いです・・・

情報の正確性を疑いはじめると、疑心暗鬼になり、組織的対応が崩れてしまいます。

やはり、「正確性」は常に最重要と意識する必要があります。

情報共有の「正確性」を確保する方法

情報共有は、事実を客観的に伝えることが重要です。

特に、児童生徒や保護者の言葉は、一語一句変えず報告します。

事実の報告に、私見や憶測を混ぜると、

受け手が混乱したり、組織を誤った方向に導いてしまう危険があります。「まぜるな危険」です。

情報を伝える人は、

常に「正確性」を意識して、話しながら自己チェックする集中力が必要です。

情報を受け取る人は、

事実が明確でないものに対して、半信半疑の姿勢をとる慎重さが必要です。

一方、業務のなかでは、

担当者だからこそ、感じられること、推測できることも存在します。

特に、懸念事項・リスクは、情報共有の必要性があります。

そこで、私見を述べるときには、次のように工夫します。

- 事実を客観的に伝えたあとに、「私見ですが、〇〇〇〇」と前置きして話す

- 「私には、〇〇な表情に見えました」「私の推測ですが、〇〇〇〇」など、主語を明確にして話す

- そのように考えた「根拠」を含めて、説明する(推測と憶測の違いは、根拠の有無です)

まとめ

- 情報共有において、「早さ」「正確性」「網羅性」は、いずれか2つしか満たせない

- 3つの要素を、すべて求めるのではなく、優先順位を意識することが重要となる

- ただし、「正確性」は最重要で、常に意識する必要がある

最後まで読んでいただき、ありがとうございました!