人間の脳には、2種類の認知処理があります。

これを理解していないと、自分自身の得意な認知処理がスタンダードだと考え、

その方法を児童生徒に押し付けてしまう可能性があります。

このコラムを読んで、先生の教え方をより柔軟にし、児童生徒が学びやすい環境を作ってみませんか。

内容が理解しやすいように、理論的背景を省略しています。

詳しく学びたい方は、最後に紹介している書籍を参照願います。

このコラムは約3分で読めます。

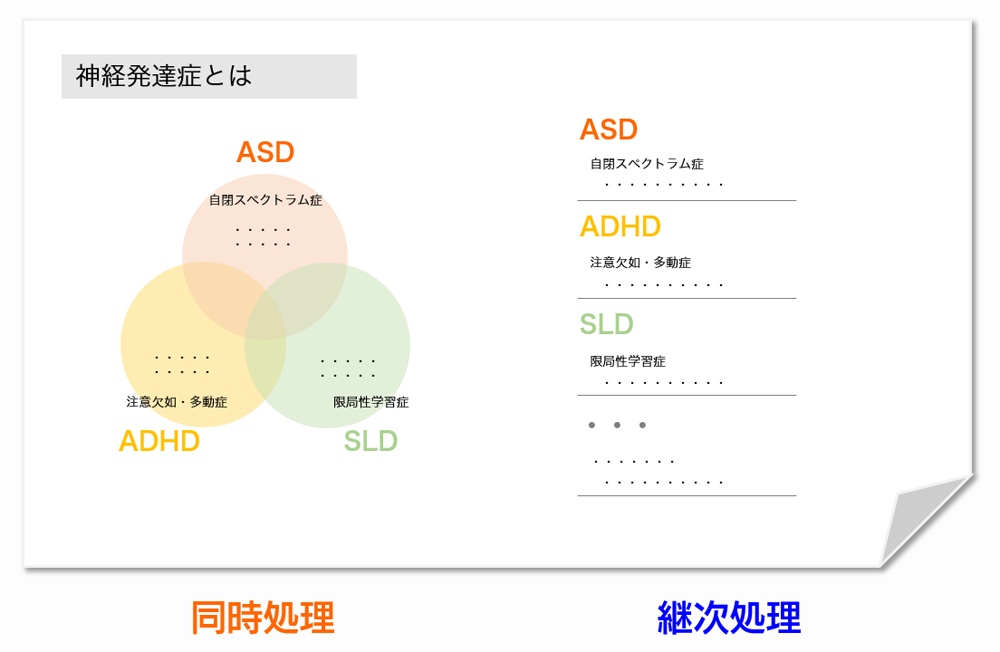

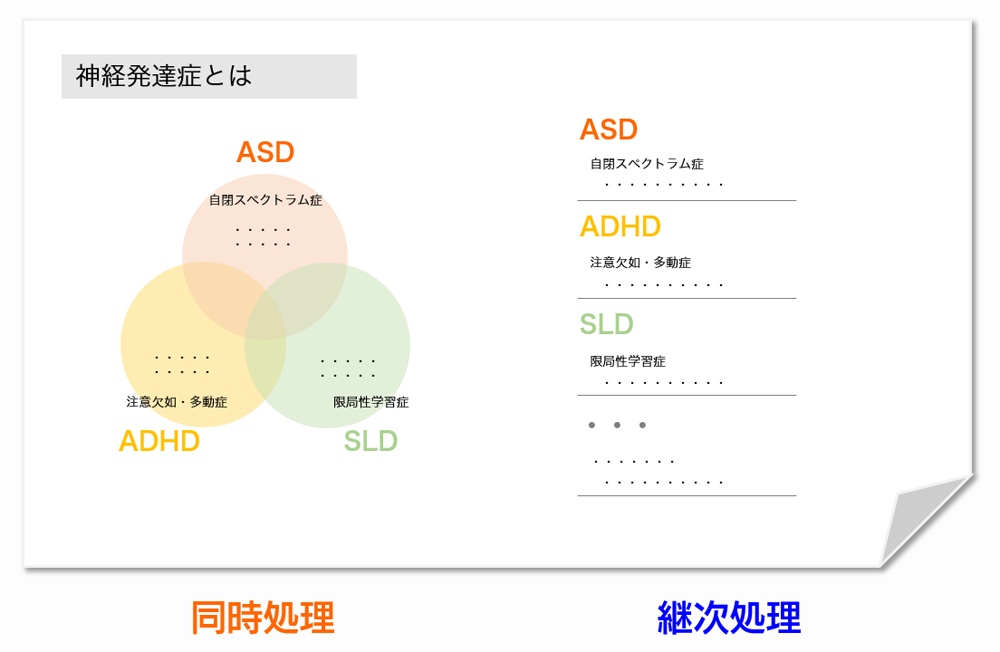

1 認知処理とは

簡単に言うと、

ものごとの分かり方

外部から脳に情報が入り、それを理解するプロセスです。

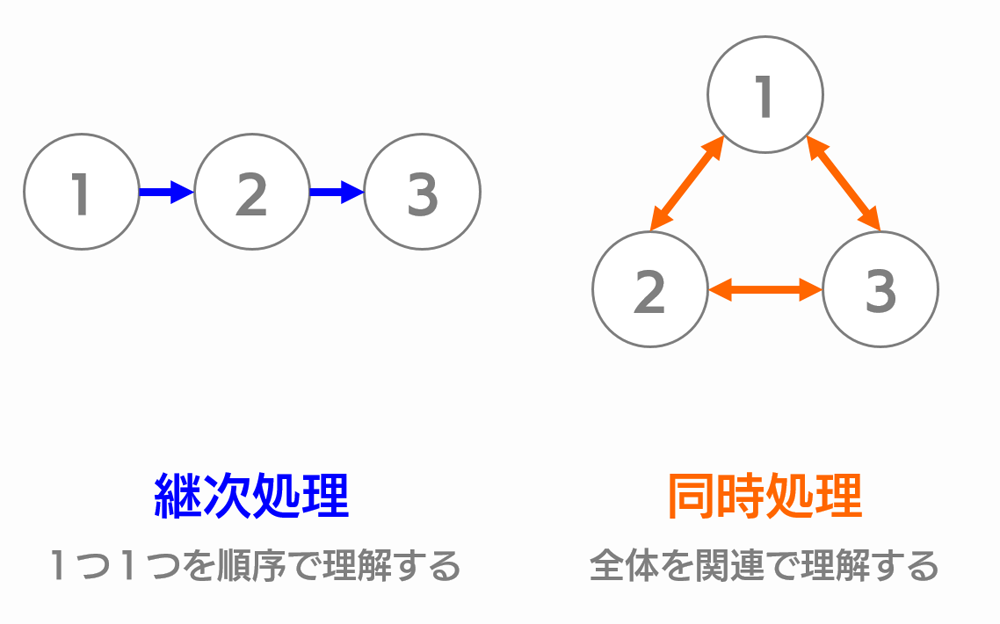

「継次処理(けいじしょり)」と「同時処理(どうじしょり)」の2種類があります。

「継次処理」は、情報を1つずつ順番に処理

「同時処理」は、複数の情報を関連づけて同時に処理

継次処理

=情報を1つずつ順番に処理

同時処理

=複数の情報を関連づけて同時に処理

私たちは、この2つの認知処理を、状況に応じて上手に使い分けています。

誰でも、個人内のバランスとして、得意な処理と、不得意な処理があります。

ちなみに、私は「同時処理」がやや得意で、「継次処理」がやや不得意です。

特に、発達障害のある児童生徒は、「凸凹(でこぼこ)」と表現されるように、

得意・不得意がはっきりしている場合が多く、

不得意な認知処理で学習すると、極端に時間がかかったり、許容量を超えてしまったり、苦しい状態になることがあります。

2 あなたの得意なタイプは?

次の質問に答えてください。

どちらが分かりやすいですか?

「両方とも表示されるし、どちらも必要」という感想が多いと思いますが、

どちらが分かりやすいか、考えてみてください。

「両方とも表示されるし、どちらも必要」という感想が多いと思いますが、どちらが分かりやすいか、考えてみてください。

「音声・文字のナビ」の方が分かりやすい人は「継次処理が優位な傾向」

「地図のナビ」の方が分かりやすい人は「同時処理が優位な傾向」

次は、日常の業務で、確認してみましょう。

どちらかというと当てはまるのは、

AとBのどっち?

質問1 仕事をはじめるときは・・・

A 手順が分かると取り組みやすい B 目的が分かると取り組みやすい

A 手順が分かると取り組みやすい

B 目的が分かると取り組みやすい

質問2 得意な仕事の進め方は・・・

A タスクを1つずつ片付ける B 複数のタスクを同時に進める

A タスクを1つずつ片付ける

B 複数のタスクを同時に進める

質問3 児童生徒への説明は・・・

A 言葉で説明することが多い B 視覚的情報を使って説明することが多い

A 言葉で説明することが多い

B 視覚的情報を使って説明することが多い

質問4 新しいプリントを作るときは・・・

A まずは、文章を打ちはじめる B まずは、デザインを作りはじめる

A まずは、文章を打ちはじめる

B まずは、デザインを作りはじめる

質問5 ICT関係は・・・

A まずは、活用方法の説明がほしい B とりあえず自由に使わせてほしい

A まずは、活用方法の説明がほしい

B とりあえず自由に使わせてほしい

Aが多かった人は「継次処理が優位な傾向」

Bが多かった人は「同時処理が優位な傾向」

いかがでしたか?

そこまで、はっきりとした差がない人もいますが、「どちらかといえば、こっちが得意」という傾向が理解できたでしょうか。

3 継次処理タイプが得意な学び方

(1)段階的に、順序立てて学ぶ

手順を大切にして、1つ1つを理解していく学び方です。

基本的に、学校の授業は、この方法で行われています。

手順が明確でない制作活動や研究などは、活動を分割したり、やることリストを作ると、取り組みやすくなります。

先生からの指導では、ステップを重視する指導が効果的です。

(2)部分から全体の方向で学ぶ

部分的に学習し、全体へ広げていく学び方です。

長期的な取組では、今の活動が全体のどの部分に位置するか確認すると、取り組みやすくなります。

先生からの指導では、1つ1つ具体的に説明する指導が効果的です。

(3)声に出しながら学ぶ

聴覚から入る情報(話し言葉)は、自然と継次処理になります。

時間的に1つずつの情報が、耳から脳に入るからです。

そのため、言う、聞く、読む、書くが、学びやすい処理です。

代表例は、九九を「ににんがし(22=4)」と声に出して覚える方法です。

継次処理タイプは

コース料理のように1つ1つ・・・

4 同時処理タイプが得意な学び方

(1)全体のイメージを持って学ぶ

まずは、目的やゴールを知り、全体をおおまかに理解する学び方です。

動画、写真、図などを活用すると、全体のイメージを持ちやすくなります。

また、KJ法のように情報を配置して、関係性を探し出す活動が得意です。

先生からの指導でも、最初に全体のイメージを伝えることが有効です。

(2)全体から部分の方向で学ぶ

おおまかに全体を捉えてから、部分に入っていく学び方です。

始めから順番に学び進める前に、全体の見通しを持つと、頭に入りやすくなります。

長めの話や文章は、最初に「概要」や「結論」が分かると、読みやすくなります。

(3)図、グラフ等を使って学ぶ

同時処理には、視覚的情報(一度に全体が見える)が重要です。

手や体を実際に動かす活動も、自然と同時処理になります。

そのため、見る、探す、やってみるを重視すると、学びやすくなります。

代表例は、九九を「九九表」「クイズ形式」で覚える方法です。

同時処理タイプは

ビュッフェ・バイキングのように・・・

5 タイプに配慮した学習指導

(1)児童生徒とのミスマッチを無くす

継次処理が得意な先生が

先生

先生順番どおりに説明しているのに、どうしてできないんだろう?

丁寧に解説しているのに、どうして分からないんだろう?

と悩んでいるとき、その児童生徒は同時処理のタイプかもしれません。

同時処理が得意な先生が

見れば分かるのに、どうして理解できないんだろう?

分からないところで、どうして止まってしまうんだろう?

と悩んでいるとき、その児童生徒は継次処理のタイプかもしれません。

つまり、自分が分かりやすいからといって、児童生徒が分かりやすいとは限らないのです。

自分とは異なるタイプの児童生徒も学びやすい指導を、心がけることが大切です。

右利きの児童生徒は、右手で

左利きの児童生徒は、左手で

(2)「継次」+「同時」の二刀流

先生方にとっては、すでに実施されているものが多いと思いますが、

その指導が必要な理由・根拠として、参考にしていただけたらと思います。

例1:全体像を示してから、1つ1つ説明する

まずは、

今日の学習は、〇〇です

これは、△△について考える内容です(全体像を話す)

そして、

では、具体的に見ていきましょう

まずは、問題文です(順を追って話す)

全体像を示す方法は、図や動画、お手本など、様々な方法があります。

実際にやってみると、きっと児童生徒の表情が変わると思います。

例2:「継次」+「同時」の学習プリント

例えば

同時処理が優位な児童生徒は、全体像を図でイメージでき、

継次処理が優位な児童生徒は、1つ1つを順を追って学べます。

同時処理が優位な児童生徒は、全体像を図でイメージでき、

継次処理が優位な児童生徒は、1つ1つを順を追って学べます。

例のような図解が難しい内容でも、表にすることで同時処理になります。

例3:細かいところを教える前の試行錯誤を認める

同時処理が優位な児童生徒は、目的と大まかな手順が分かれば、すぐに動き出すことができます。

その分、途中の細かい部分がおろそかになり、小さなミスや勘違いをしやすい傾向があります。

一方、先生がやり方を指定し、細かい部分を1つ1つ教えると、意欲が低下してしまうことがあります。

そのため、取り組み方を本人に任せ、うまくいかない部分だけを教える方法が効果的です。

試行錯誤を認めることで、のびのびと学ぶことができます。

「継次処理」を基本とする学校に

「同時処理」を追加する

まとめ

- 継次処理と同時処理の2種類があり、誰でも多少の得意・不得意はある

- 発達障害のある児童生徒は、得意・不得意がはっきりとしている場合が多い

- 先生自身の得意なタイプを知り、児童生徒のミスマッチを無くすことが重要

- 継次処理を基本とする学校に、同時処理を追加することで、バランスの良い指導ができる

もっと知りたい先生へのオススメの書籍

最後まで読んでいただき、ありがとうございました!