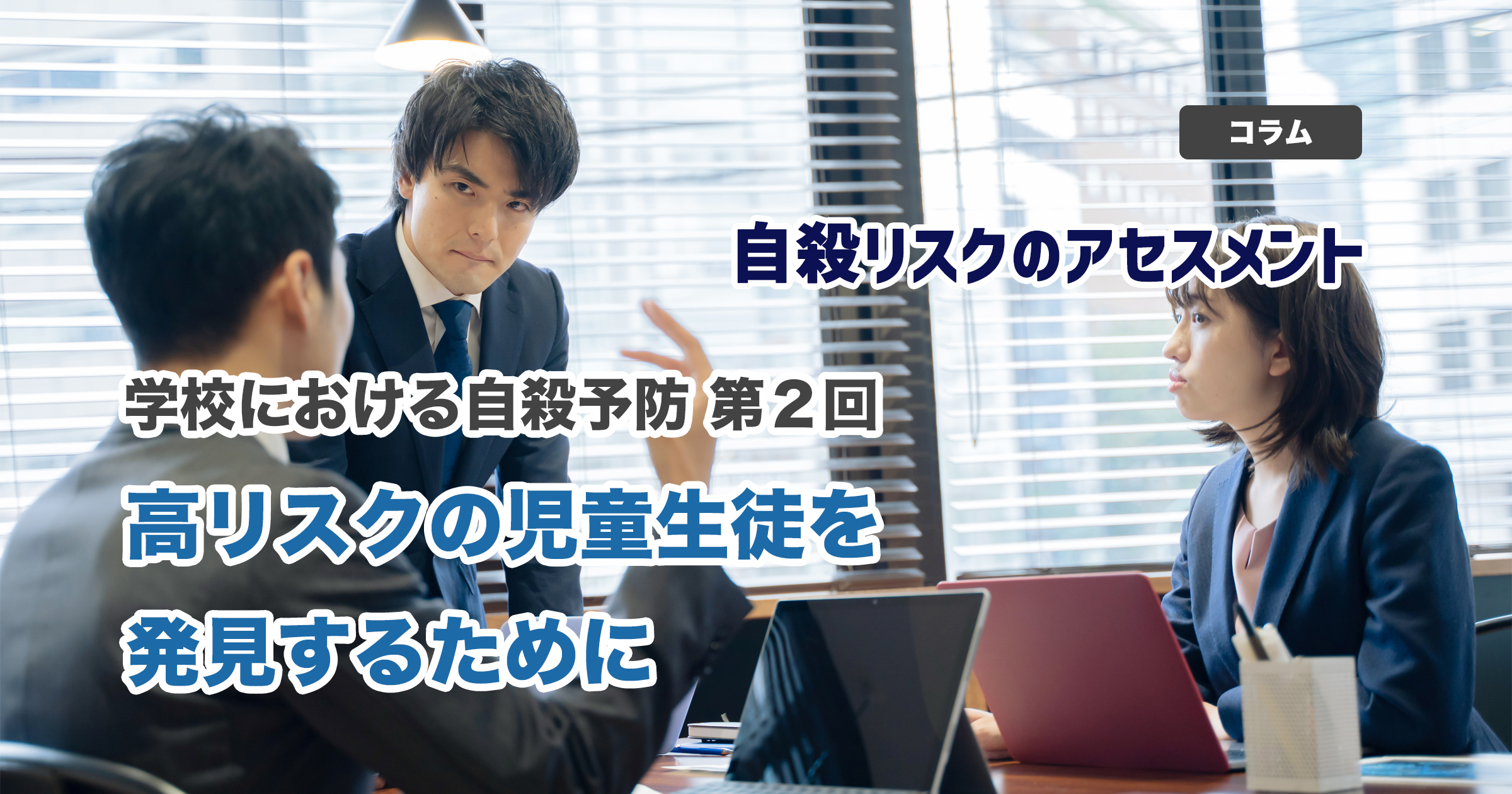

児童生徒から希死念慮が語られたとき、必要な情報を得ることで、

自殺リスクを評価し、リスクに合わせた対応・支援を行うことができます。

このコラムではリスク評価の視点として、

「自殺の対人関係理論」「自殺の計画性と準備性」について説明します。

できるだけ配慮ある表現を心掛けますが、疲れている方は休みながら、少しずつ読んでください。

生きづらさを感じている方は、リンク先の相談窓口にアクセスしてみてください。

内容が理解しやすいように、理論的背景を省略しています。

詳しく学びたい方は、最後に紹介している書籍を参照願います。

このコラムは約3分で読めます。

1 自殺の対人関係理論

18〜29歳が対象の調査で、

「希死念慮をもった経験がある人」は、全体の 44.8% でした(日本財団,2022年)。

とても高い割合です。

しかし、その全員が自殺を行動に移したかというと、そうではありません。

その理由は人によって異なりますが、多くの人に共通するものとして、

死に対する恐怖感や自分の身体を傷つけることへの抵抗感があると言われています。

逆に、自殺を行動に移した人の多くは、

恐怖感や抵抗感の低い状態だったと考えられます。

このプロセスに注目したのが、トーマス・ジョイナーの「自殺の対人関係理論」です。

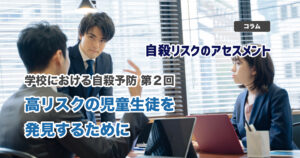

この理論では、

恐怖感や抵抗感の低い状態を「身につけた自殺潜在能力」と呼び、

自殺願望が生じるのは、「所属感の減弱」と「負担感の知覚」が重なったときと考えます。

図と式で表すと、

「所属感の減弱」+「負担感の知覚」= 自殺願望

「身につけた自殺潜在能力」+ 自殺願望 = 自殺リスクが非常に高い

「所属感の減弱」+「負担感の知覚」= 自殺願望

「身につけた自殺潜在能力」+ 自殺願望 = 自殺リスクが非常に高い

では、3つの要素について、説明します。

(1)所属感の減弱

孤立している状態や、自分の居場所がないという主観的な感覚です。

例えば

- いじめ被害

- 安心感のもてない家庭環境、児童虐待の被害

- 喪失体験(離別、死別、失恋など)

発言では

- 「(自分の)居場所がない」

- 「(自分のことを)誰もわかってくれない」

友だちと一緒に居ても、ありのままの自分で居られないと感じ、所属感が減弱している場合があります。

(2)負担感の知覚

「周囲の迷惑になっている」「自分がいない方が周囲は幸せ」という認識です。

例えば

- 家庭内葛藤

- 恥や屈辱感(人前での叱責など)

- 喪失体験(病気、学業・進路の挫折など)

発言では

- 「(こんな自分で)申し訳ない」

- 「(自分は)いなくなった方がいい」

- 「どうせ、私なんか」

自己評価の低下に加え、恥ずかしさや罪悪感、激しい攻撃性が生じている状態です。

ここまでの「所属感の減弱」「負担感の知覚」の例を見ると、

「自殺の危険因子」と重なる内容が多いことに気づくことができます。

第1回「自殺の危険因子」はこちら

↓ ↓ ↓

(3)身についた自殺潜在能力

死を怖がらない、痛みに対する慣れなど、死や痛みに対するハードルが下がった状態です。

例えば

- 過去の自殺企図

- 自傷行為(自殺の意図がなく反復されるリストカット等)

- 摂食症(拒食や過食・嘔吐)

- 怪我、事故、暴力の被害・加害

発言では

- 「(死ぬのは)あまり怖くない」

- 「(自殺企図が)できると思う」

- 「痛いとは思わない」

恐怖や痛みの経験をとおして、「身につけてしまった自殺潜在能力」とも言えます。

この状態にある人が自殺願望をもっているとき、自殺リスクが非常に高いと考えます。

希死念慮があると聴いたときは

死や痛みに対するハードルの高さを確認する

例えば、次のように「自傷行為」「過去の自殺企図」について質問します。

先生

先生死にたい気持ちになったときには、どうやって、やりくりして(しのいで)きましたか?

そういう気持ちがあると、自分を傷つけたりする人もいるけど、〇〇さんはどうですか?

これまで、自殺をしようと、少しでも試したことはありますか?

本人からの回答に、

- リストカットを繰り返している

- 高所に複数回のぼっている

- 自分の首を絞めたことがある

などの話があれば、恐怖や痛みへの慣れが推測されます。

また、すでに得ている情報に、

- 家庭で暴力にさらされていた

- 繰り返し、ピアスの穴を開けている

- 身体接触の多いスポーツをやっている

などの経験があれば、やはり恐怖や痛みへの慣れが推測されます。

これらの情報を集めることで、

「身につけた自殺潜在能力」があると推測されるとき、自殺リスクが非常に高いと評価します。

以上のように「自殺の対人関係理論」は、わかりやすく、共有しやすい理論です。

2 自殺の計画性と準備性

医療機関を含む各種マニュアルや、

自殺リスクのアセスメントシートには、必ず「計画性」「準備性」の項目があります。

そして、自殺リスクの総合判定(軽度〜重度)の基準には、

「希死念慮」「計画性」「準備性」が3点セットのように存在します。

「計画性」「準備性」は、リスク評価の要となる情報です。

希死念慮があると聴いたときは

計画と準備を確認する

計画性、準備性の例

- 自殺の手段をネット検索した、決まっている

- 準備をしている(ロープの用意など)

- 場所や日時を決めている(◯歳になったら、〇〇が終わったあと等)

- 予告している(友だちに伝えた、SNS投稿等)

- 死後の準備をしている(身辺整理、遺書等)

例えば、次のように「計画性」「準備性」について質問します。

どのように死のうかと考えたことはありますか?

自殺する方法について、ネットで調べたことはありますか?

何か道具を用意したりしていますか?

自殺をしようと、少しでも試したことはありますか?

本人からの回答に、具体的な内容がある場合は、自殺リスクが非常に高いと評価します。

自殺を考えた人の34%は、具体的な自殺の計画を立てており、

自殺の計画を立てた人の72%は、実際に自殺企図におよんでいた

Kessler, R. C., Borges, G., Walthers, E. E. (1999). Prevalence of National Comorbidity Survey. Arch Gen Psychiatry 56, 617-626.

以上のように「自殺の計画性と準備性」は、リスク評価に不可欠な確認事項です。

3 リスク評価のために質問するときは

過去の自殺企図や自傷行為、計画や準備などについて、質問するときは、

次のポイントを参考にしてください。

- 心配していると伝え、じっくりと話を聴く

尋ねる(Ask)だけでなく、伝える(Tell)、耳を傾ける(Listen)が必要です。

「TALKの原則」はこちら

↓ ↓ ↓

- 理解することに集中し、自然な流れで質問する

これまでの苦しい思いや、死にたい気持ちの深刻さを理解するために、話を聴きます。

その流れに、リスク評価の質問を入れることで、自然なやりとりになります。 - 本人が使った言葉を使う

「死にたい」「死ぬしかない」「消えたい」など、本人のニュアンスを大切にします。

また、ぼやかした表現はせず、「自殺について、ここでは話していいんだ」と、本人から思ってもらえる対応を心掛けます。

それなりに経験している人でも、対応するときは、不安になり、焦ります。

実際の対応で、最も重要なのは、

「こちらの感情を少し落ち着かせること」ではないかと思います。

次のような言葉を覚えておくと、役に立つかもしれません。

- 自殺について聴いたからといって、人が自殺しやすくなることを明らかにした研究は1つもない

- 死にたい気持ちは、誰にでも話せるものでない

- 本人は、今まで一人で抱えていた気持ちを、ようやく話すことができる

- 質問されなければ、話しづらい。質問しなければ、分かりづらい

- 本人が「自分の世界に入ってきてくれた人」と思うことが、孤立感をやわらげる

深く暗い海底にいる本人に会いに行くには、勇気を出して水に潜る必要があります。

まとめ

- 希死念慮に加え、死や痛みに対する心理的なハードルが下がっているとき、自殺リスクが非常に高い

- 希死念慮に加え、計画性や準備性があるとき、自殺リスクが非常に高い

- これらを確認するためには、過去の自殺企図や自傷行為、計画や準備などについて、質問することが重要となる

もっと知りたい先生へのオススメの書籍

続き(第3回)はこちら

↓ ↓ ↓

最後まで読んでいただき、ありがとうございました!